教員コラム

【教員リレーコラム】第35回 若原圭子「リハビリテーション専門職が『ユニバーサルツーリズム』を学ぶ意義」

東京保健医療専門職大学 作業療法学科の若原です。「展開科目」の「隣接他分野」のユニバーサルツーリズムの授業を担当しています。

ユニバーサルツーリズムとは、年齢や障害等の有無にかかわらず、誰もが気兼ねなく楽しめる旅行や取り組みのことです。ユニバーサルデザインとツーリズムからの造語とされ、ユニバーサルデザインとは、性別・世代・文化・国籍を超えて多くの人が使いやすい仕様にしたデザインや考え方のことです。

観光やツーリズムの学問は経営学や社会学、人類学など複数の分野にまたがっている学問であり、一方、ユニバーサルデザインは、建築・まちづくり、デザイン工学などで学ぶことが多い学問です。

これらをリハビテーション専門職を養成する大学で学ぶのはなぜでしょうか。

オーストラリアLRT車内(筆者撮影)

米国テーマパークにて(筆者撮影)

専門職大学では、職業専門科目のほかに「展開科目」の設置が義務づけられています。その内容は各校に委ねられていますが、本学では「隣接他分野」と「組織の経営・マネジメント」の2本柱で構成されています。本学の「隣接他分野」には、ツーリズム、音楽療法や支援システム工学、手話、美容、パラスポーツなどその人らしい生活の支援について、視野を拡げ、多様な提案からの課題解決力を身に付ける学びがあります。

その隣接他分野の一つがなぜ「ツーリズム・旅行」なのでしょうか?

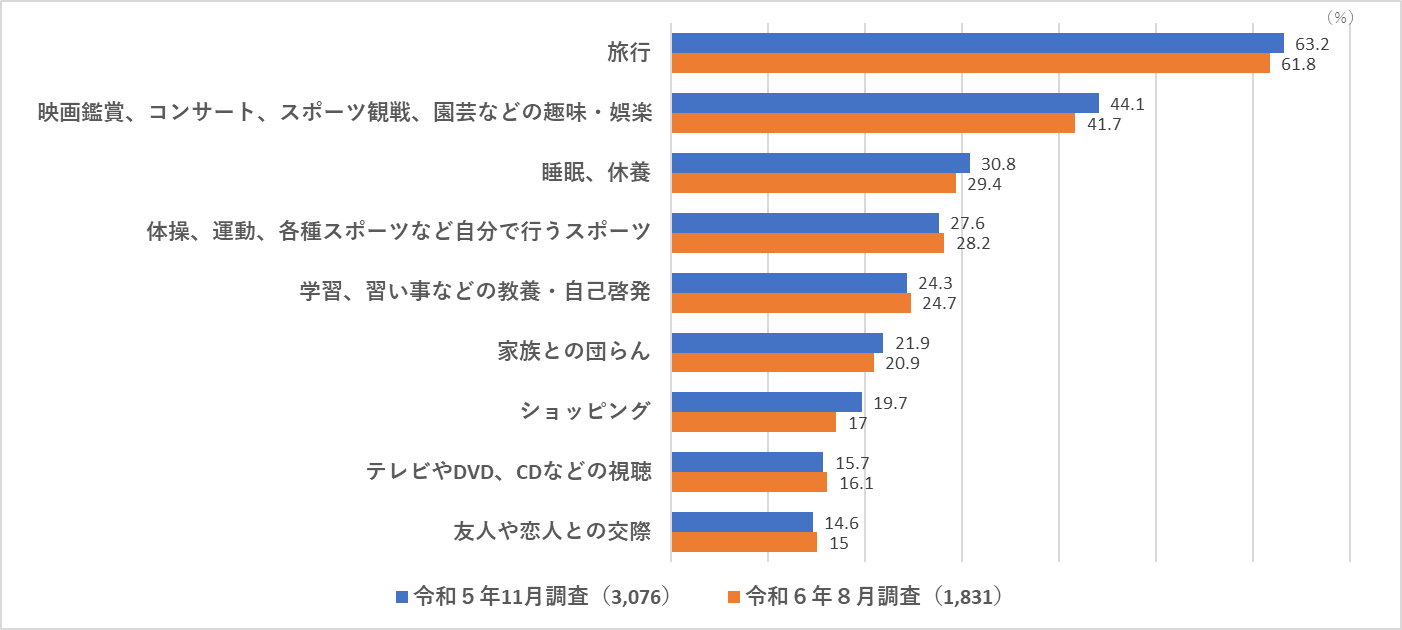

「自由時間が増えたときなにをしたいか」と聞くと、どの年代でも調査年度が変わっても第一位は「旅行」があがります。(図-1)

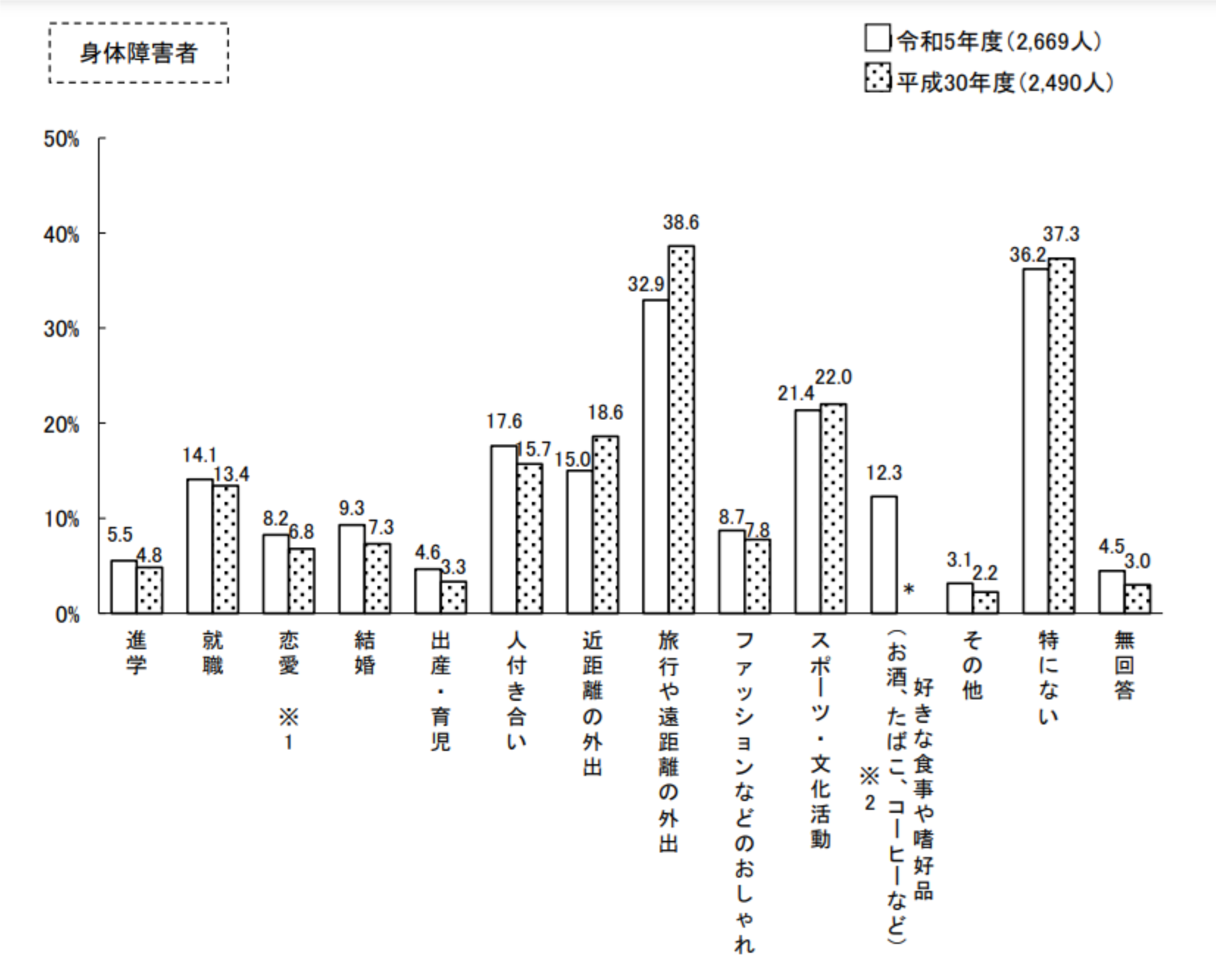

一方で、身体障害のある人にあきらめたり妥協したことを聞くと第一位にあがるのも「旅行や遠距離の外出」です。(図ー2)

図-1 自由時間が増えた場合にしたいこと

出所:内閣府「国民生活に関する世論調査(令和6年8月調査)」2025

https://survey.gov-online.go.jp/living/202412/r06/r06-life/#sub17

図-2 障害又は難病のためにあきらめたり妥協したこと(「身体障害者」のみ抜粋)

(注1) ※1は、平成 30 年度調査では「異性との付き合い」としていた。

(注2) ※2は、平成 30 年度は選択肢を設けていなかった。

出所:東京都福祉局「令和5年度東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」における主な調査結果」2023年

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/03/28/45.html

本学では、障害や高齢等で困り事のある人の医療的支援を職業専門科目で学ぶ一方で、本人の周囲の困り事=障壁(バリア)を意識せずにいられる社会にする考え方や方策を、旅行や外出を通して「ユニバーサルツーリズムと外出支援」の授業で学修します。

ユニバーサルツーリズムと外出支援Ⅱの授業風景(バリアチェック演習)

本学の学生たちは、医療専門職としての職業専門科目を学んで、ほとんどが理学療法士、作業療法士になります。障害のある方や高齢者等の望む生活に向かって寄り添っていくことになりますが、その際に、旅行や外出に伴う社会の支援に関わる知見の詰まった「引き出し」があれば、心強い提案ができる存在感のある療法士になれると思いませんか。

本科目を学んだ学生は、「身近なところでのバリアに気づくようになった」、「患者さんへの旅行や外出提案に役立てたい」、「医療以外で自分がなにができるかを考えるきっかけになった」と言ってくれています。

ぜひ、本学で学び、「引き出し」の多い、課題解決力、提案力のある療法士を目指してみませんか。

執筆者プロフィール

若原 圭子(KEIKO WAKAHARA)

東京保健医療専門職大学 作業療法学科 教授

サービス介助士・福祉用具専門相談員

専門領域:ユニバーサルツーリズム、観光学、マーケティング、ライフスタイル研究、福祉のまちづくり